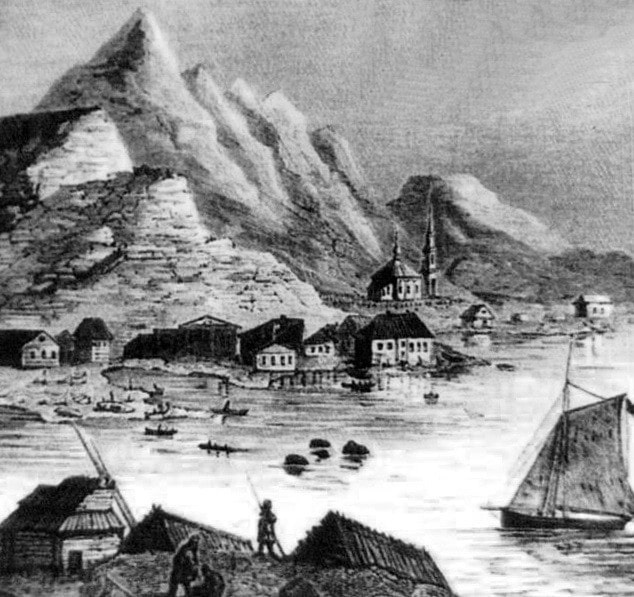

Так выглядела Кандалакша в XIX веке. Гравюра художника Н.Н.Каразина

В 2002 году на экраны кинотеатров вышел фильм Александра Рогожкина «Кукушка». В нем снимались такие культовые актеры, как Виктор Бычков и Вилле Хаапасало. Съемки картины проходили в окрестностях города Кандалакша. Благодаря фильму, многие смогли познакомиться с особенностями природы этих мест, хотя никогда там не были лично. Кандалакша притягивает любителей походов, поскольку ее окрестности отличаются первозданностью. Эти места идеально подходят для первопроходцев.

Южные ворота Мурманской области

Кандалакша раскинулась на берегу Белого моря в юго-западной части Мурманской области. В этом месте море глубоко вдается в сушу, образуя узкий Кандалакшский залив. В него впадает река Нива. До Мурманска от Кандалакши — 200 км. В ближайших окрестностях расположены сёла Колвица, Лувеньга, Нивский и Белое Море. Город является крупным транспортным узлом, поэтому его называют «южными воротами Мурманской области». В Кандалакше проживает 30 000 человек.

Город раскинулся на берегу Кандалакшского залива

Климат в этих местах суровый. Он даже более холодный, чем в Мурманске, который расположен значительно севернее. Это связано с тем, что Кандалакша находится в глубине континента и потому климат здесь континентальный. Лето в Кандалакше короткое, а зима затяжная и очень холодная. Она приходит уже в конце октября. В это время года нередко случаются сорокоградусные морозы. В разгар лета средняя температура составляет +15 °С. Больше всего осадков выпадает в июле-августе. А вот снега зимой бывает не очень много.

На заметку туристам

В Кандалакше имеется несколько мест, которые стоит посетить непременно. Одно из них — набережная реки Нива возле подвесного моста. Обширная зона отдыха с живописной панорамой появилась в городе совсем недавно. Здесь имеются прогулочная зона, игровые площадки, роллердром. Зимой действует каток и прокат снаряжения. Имеется место для барбекю. На набережной проходят праздничные мероприятия.

На центральной площади Кандалакши внимание привлекает арт-объект «Сердце». Это подарок шведского города-побратима Питео. Необычные скульптуры можно увидеть на Аллее Дружбы, символизирующей дружеские связи со Швецией и Финляндией. В парке красуется скульптура гренландского тюленя и арт-объект под названием «Связь». Аллею украшают авторские кованые скамьи. Много необычных арт-объектов имеется в сквере у дворца культуры «Металлург».

В городе действует Музей истории Кандалакши. Его экспозиция охватывает период от первобытнообщинного строя до наших дней. Посетители могут увидеть каменные и бронзовые орудия труда, предметы поморского быта, рыболовные снасти. Отдельная экспозиция посвящена боям, которые велись на Кандалакшском направлении во время Великой Отечественной войны.

В музее есть экспозиция, посвященная поморскому быту

Есть также Музей Кандалакшского заповедника, основанный в 1957 году. Экспозиция насчитывает более 200 экспонатов. В частности, это чучела птиц и животных, которые обитают в этих краях. У посетителей особый интерес вызывают диорамы «Птицы Баренцева моря», «Морское дно», «Птицы Белого моря». Посетить музей можно самостоятельно или в рамках обзорной экскурсии.

Городской достопримечательностью считается церковь Рождества Иоанна Предтечи. Первый храм в Кандалакше появился 490 лет назад. Церкви периодически разрушали, потом восстанавливали. Нынешний храм возвели в 2005 году. Благодаря шатровым крышам бордового цвета выглядит он довольно необычно.

Экспозиция музея включает чучела птиц и животных, которые обитают в заповеднике

В Кандалакше имеется немало интересных памятников. Один из них, посвященный Феодориту Кольскому, стоит в парке возле гостиницы «Беломорье». Выдающийся просветитель, доверенное лицо царя Иоанна IV жил в XVI веке. В 1526 году он основал храм Рождества Иоанна Предтечи, вокруг которого постепенно образовался город. Он первым разработал письменность для саамов и переводил церковные тексты на сааамский язык. Феодорит умер на Соловках. Его похоронили у стены Спасо-Преображенского монастыря.

На Монастырском мысу высится памятник жертвам интервенции. В 1918 году на Кольский полуостров прибыли солдаты Антанты. Среди них были англичане, американцы, итальянцы. На два года они оккупировали эти места и вели борьбу с советской властью. Жертвами военных действий стали местные жители. Недалеко от железнодорожного вокзала на постаменте стоит паровоз «Серго Орджоникидзе». Памятник посвящен железнодорожникам, которые во время войны обеспечивали Кандалакше транспортную доступность.

Возле города действует горнолыжный комплекс «Гора Крестовая». Зимой помимо катания на лыжах и сноубордах гостям предлагают поездки на квадроциклах и отдых в чуме. Летом организуют прогулки на каяках. А на горе «Волосяной» действует сноупарк. Летом здесь катаются на горных велосипедах. В вечернее время склон освещается. В парке имеется три склона — для начинающих, продвинутых и экстремалов. На территории есть смотровая площадка с беседкой. На берегу залива действует яхт-клуб.

Местной фишкой являются сувениры из топляка

Своеобразной достопримечательностью считается сувенирная лавка «Всякая Всячина». В основном здесь представлены сувениры ручной работы, характерные для этого края. Многие изделия изготовлены из топляка — брёвен, которые долгое время находились в воде. Топляк в изобилии находят на берегу Белого моря. После сушки из него вырезают забавные фигурки, которые потом раскрашивают.

Прогулки по окрестностям

В 2006 году местом паломничества стал поклонный крест, который установили на горе Крестовой. Дело в том, что сверху открывается отличный вид на Кандалакшу и панорама Белого моря. Гора находится на втором километре дороги Кандалакша — Умба. Еще одной знаковой достопримечательностью являются арт-объекты в селе Лувеньга. Каменные глыбы с высеченными рисунками появились здесь в 2019 году. Произведения называются «Поморка», «Страна незаходящего солнца», «Тресочка» и другие». Их можно увидеть на берегу залива, улице Мира и у дома культуры.

В селе Колвица, в 28 км от Кандалакши, интерес представляет деревянная часовня Николая Чудотворца. На Севере это один из самых почитаемых святых. Храм новый — его открыли в 2017 году. В честь святого Николая освящена церковь в старинном поморском селе Ковда. В селе Алакуртти очень красив храм деревянный храм Александра Невского, открытый в 2014 году. В этом же селе есть три военных памятника — танкетка Т-27, танк Т-34 и экипажу бомбардировщика ПЕ-2. Они посвящены событиям военного времени.

Популярным туристическим объектом является каменный лабиринт, представляющий собой археологический памятник федерального значения. Ученые утверждают, что его построили люди, жившие во II тысячелетии до нашей эры, то есть, почти 4 тысячи лет назад! Внешне сооружение представляет собой запутанный лабиринт, выложенный на земле из камней. Поморы называли такие сооружения «вавилонами». Считается, что это были места проведения магических обрядов. Лабиринт находится в трех километрах от Кандалакши в местечке «Малая Питкуль».

К лабиринту ведет туристская тропа «Кандалакшский берег», которая начинается в районе Монастырский Наволок в конце улицы Заречной. В XVI веке здесь находился монастырь, от которого сохранился только фундамент. Это место находится в устье реки Нива, на ее левом берегу. Еще есть «Тропа здоровья», которая пользуется большой популярностью среди горожан. Она начинается возле гостиницы «Сполохи». Тропа проложена по сосновому лесу на берегу Нивы. Здесь всегда можно встретить любителей бега трусцой и скандинавской ходьбы.

Еще имеется пеший маршрут на гору Волостная, где находится древнее капище. Оно представляет собой скопление более двухсот сейдов! С вершины горы открывается великолепная панорама. Тропа начинается возле сноупарка, ее протяженность составляет около трех километров. Для любителей походов интерес представляет маршрут к Колвицким водопадам, которые находятся в 28 км от Кандалакши. Тропа идет по левому берегу реки Колвица. Водопады – одно из самых зрелищных мест в окрестностях Кандалакши.

Для детей предназначен экомаршрут «Литоральные организмы Белого моря». Он начинается в селе Лувеньга и идет по берегу моря. Литоралью называют мелководье, которое в результате отливов на время становится сушей. В это время здесь можно увидеть различных морских обитателей – моллюсков, червей, ракообразных.

Кандалакшский заповедник

В окрестностях города раскинулся Кандалакшский заповедник, который является точкой притяжения туристов. Кажется, что утками никого не удивишь. Они появились на планете 50 миллионов лет назад! Эти водоплавающие пернатые распространились по всему миру. Их можно встретить на берегах морей, озер и рек. Они облюбовали водоемы в крупных городах. Некоторые прижились в домашних хозяйствах. Их нет только в Антарктиде!

Однако есть виды уток, которые находятся на грани исчезновения. В 1932 году в Мурманской области был основан Кандалакшский заповедник. Он раскинулся на побережье и 550 островах Баренцева моря. В его состав входит также Кандалакшский залив Белого моря — отсюда и название. Большое количество воды и наличие болот всегда были желанными для водоплавающих птиц. С незапамятных времен здесь селились гаги, которые являются разновидностью морских уток. Заповедник был организован для защиты именно этого вида пернатых.

Заповедник был организован для защиты уток

Гаги необычны тем, что почти всю свою жизнь они проводят на воде. Они отлично ныряют на большую глубину, поэтому кормом для них служит моллюски. Гаги способны нырять на глубину до 20 м — ни одна речная или озерная утка на это не способны. На берег гаги выходят только для того, чтобы отложить яйца и дождаться появления потомства. В этом случае кормом для них служат червяки и насекомые.

Специально для туристов по заповедным землям проложена экологическая тропа. Она начинается в селе Лувеньга, что в 15 километрах от Кандалакши. На кордоне имеется смотровая площадка, с которой при помощи зрительной трубы можно наблюдать за жизнью птиц в естественных условиях. В поле зрения непременно попадут вездесущие кулики-сороки и чайки.

Во время прогулки по экотропе можно увидеть редкие растения и вволю надышаться чистым воздухом. Протяженность маршрута составляет три километра. Поход занимает около трех часов. Тропа открыта для посещения с 15 июня по 28 сентября. Экскурсии организуют по вторникам, четвергам и субботам.

В заповеднике обитают не только утки. В лесах живут медведи, северные олени и лоси. На островах селится нерпа. Зимой потомством обзаводятся тюлени. В этот период острова и побережье превращаются в тюлений детский сад. В прибрежной зоне можно встретить дельфинов. Если повезет, реально увидеть китов. Все эти представители фауны даже не представляют, что своей безопасностью они обязаны обычным уткам!

Как добраться

В Кандалакше имеются железнодорожная и автобусная станции. Это значит, что до города можно добраться на поезде или автобусе. Междугороднее автобусное сообщение связывает город с Мурманском. На машине можно доехать по трассе Р-21 «Кола».

Приключения от нашего турклуба в этом направлении

Другие достопримечательности

Побывать в Кандалакше – значит получить шанс познакомиться с великолепием природы Беломорья, и шансом этим грех не воспользоваться.

Для многих туристов Кандалакша стала местом притяжения благодаря расположенному в ее окрестностях Кандалакшскому заповеднику. Созданный в 1932 году для защиты расположенных здесь гнездовий обыкновенной гаги, которая по причине браконьерского промысла находилась на грани исчезновения, со временем заповедник расширил и свои территории, и список охраняемых объектов.

Сегодня в границы Кандалакшского заповедника входят территории Карелии и Мурманской области – побережье Баренцева моря и Кандалакшский залив, относящийся к Белому морю, а также около 370 островов, расположенных в акваториях этих морей.

Для туристов, желающих познакомиться с местной флорой и фауной, по заповедным землям проложена трехкилометровая экологическая тропа, начинающаяся в селе Лувеньга, что в 15 километрах от Кандалакши. Там же имеется и смотровая площадка, с которой при помощи подзорной трубы можно понаблюдать за жизнью птиц в естественных условиях.

Музей Кандалакшского заповедника

Прогулка по заповеднику – это, конечно, замечательно, но поскольку большая часть его территории для туристов недоступна, полной картины вы при этом не получите. Восполнить этот пробел вам поможет визит в Музей Кандалакшского природного заповедника, ведущий свою историю с 1957 года. Здесь в доступной форме представлена информация об охраняемой территории, ее ландшафтах, рельефе и биоразнообразии.

Побывав в этом музее, вы узнаете о редких видах растений, произрастающих в Мурманской области, и о животных, обитающих в этих местах. Особенно посетителей привлекают диорамы «Птицы Баренцева моря», «Птицы Белого моря» и «Морское дно», ну и, конечно же, никто из них не упускает возможность сфотографироваться с великолепным чучелом лося.

Музей истории Кандалакши

Кандалакша – город маленький, но отнюдь не молодой, а потому неудивительно, что в нем есть свой музей истории. В коллекции этого музея, созданного в 1971 году, в настоящее время насчитывается около 3.5 тысячи экспонатов. Несмотря на столь скромный фонд, учреждению есть чем удивить своих посетителей.

Помимо каменных и бронзовых орудий труда доисторического человека, старых икон, фотографий Кандалакши начала XX века, реликвий времен Великой Отечественной, в выставочных залах вас ждет интереснейшая экспозиция «Промыслы и быт поморов». Мужчины всех возрастов, наверняка, придут в восторг от представленной здесь коллекции промыслового снаряжения местных рыбаков и охотников, охватывающей разные исторические периоды – от древнейших времен до современности.

Лучшие экскурсии в Кандалакше:

Набережная реки Нива

Если вы решите немного отдохнуть от походов по сопкам, лесам и болотам и вместо этого просто неторопливо прогуляться по городу, то лучшего мета, чем набережная, вам не найти.

Совсем недавно здесь, рядом с подвесным мостом, появилась комфортная зона отдыха со скамейками, качелями, игровыми площадками, роллердромом и даже местом для барбекю. Но самая замечательная особенность набережной реки Нива – это живописные панорамные виды, открывающиеся из этой точки.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи

Кандалакшская деревянная однопрестольная церковь, освященная в честь рождества ближайшего предшественника Иисуса Христа, была построена сравнительно недавно – в 2005 году. Однако по факту храм Рождества Иоанна Предтечи имеет очень давнюю историю. Он появился в этих местах в 1526 году, когда и Кандалакши-то еще и не было.

Именно с момента появления этой церкви по сути и берет свое начало история города. За прошедшие без малого пять столетий храм неоднократно перестраивался и даже менял свое местоположение, и, тем не менее, это все та же церковь Рождества Иоанна Предтечи – пережившая нападение шведов в 1589 году и атаки англичан во времена Крымской войны, перенесшая осквернение в период борьбы с религией в первой половине XX века и каждый раз возрождавшаяся как Феникс из пепла.

Сегодня эта очень старая и одновременно очень молодая церковь, выглядящая довольно необычно благодаря шатровым крышам бардового цвета, является одной из главных городских достопримечательностей Кандалакши.

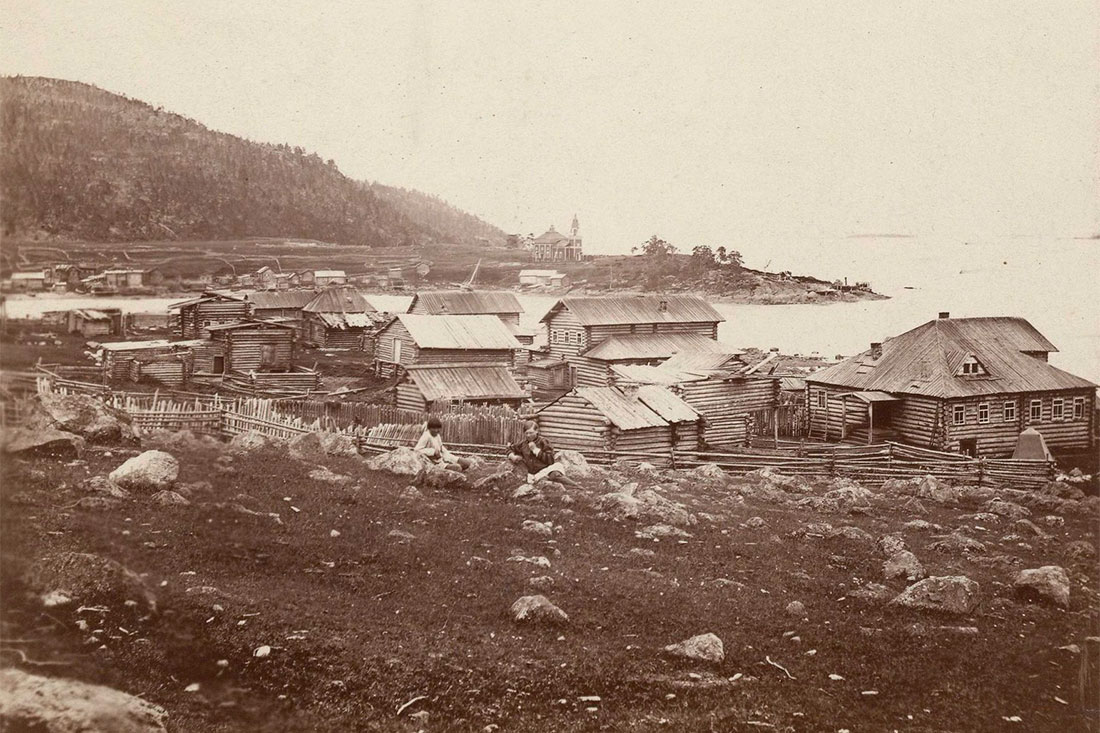

Поморское село Кандалакша, со временем превратившееся в небольшой, но город, располагалось в самом устье реки Нивы, делившей его на две части – левобережную и правобережную. В XX веке на правом берегу был построен морской порт, выше по течению реки выросли новостройки, а вот левобережье Нижней Кандалакши, которое местные жители именуют Старой Кандалакшей или гораздо чаще Японией, практически не перестраивалось. Гуляя по этому старому району, вы сможете ясно увидеть, что Кандалакша представляла собой несколько столетий назад.

«Япония» интересна не только с точки зрения истории. Это еще и отличное место отдыха – у залива находится излюбленный местными жителями пляж. Отсюда же начинается и тропа, ведущая к знаменитому каменному лабиринту.

Кандалакшский залив, омывающий южный берег Кольского полуострова, – красивейшее место: скалистые берега, изрезанные многочисленными губами, покрыты густыми лесами, которые по мере увеличения высоты над уровнем моря сменяются мелким кустарником, а затем и лишайником.

В мае-июне, когда залив полностью очищается ото льда, в его водах появляются группы гренландских тюленей. Это не единственные представители здешней фауны, вызывающие неподдельный интерес туристов. На многочисленных мелких островах, разбросанных по Кандалакшскому заливу, гнездятся гаги и прочие водоплавающие птицы. Правда, посещение большинства островов, расположенных в акватории залива, запрещено, поскольку они находятся в зоне Кандалакшского государственного природного заповедника.

Небольшой мыс, расположенный в левобережной части устья реки Нива, именуется Монастырским наволоком или просто Монастырским мысом. Такое название мыс получил благодаря тому, что именно здесь располагался Кандалакшский мужской монастырь, основанный в середине XVI века.

До наших дней монастырь не достоял: все, что от него осталось, – фундамент монастырской церкви да название мыса. На территории последнего есть и другие интересные исторические объекты, в частности старинное поморское кладбище и памятник жертвам иностранной интервенции 1918–1919 годов. А еще Монастырский наволок – любимое место отдыха местных жителей и, конечно же, гостей города.

GPS координаты: 67°07’46.0″N 32°25’30.0″E.

По одной из версий название Волосяной горы связано с легендой, согласно которой когда-то давно море выбросило на здешний берег кита, так и оставшегося лежать на суше и со временем превратившегося в гору. Саамское слово «валас», что означает «кит», постепенно трансформировалось в «волос» – отсюда и произошло название возвышенности. Напомним, это лишь одна из версий.

Среди краеведов до сих пор не утихают споры по поводу того, как правильно называть эту сопку – Волосяная, Волосная или Волостная. Но, с нашей точки зрения, название горы не имеет столь принципиального значения, главное – на нее подняться. Сделать это будет несложно: подъем на 475-метровую вершину осилят люди всех возрастов, в том числе и дети.

Зимой на Волосяной работает сноупарк с тремя трассами разной сложности, летом там катаются на горных велосипедах. Но большинство туристов поднимаются на эту гору ради открывающихся с вершины завораживающих видов на Кандалакшский залив. А еще здесь вы найдете несколько живописных озер и древнее капище, представляющее собой большое скопление сейдов, коих тут насчитывается более двух сотен.

Каменный лабиринт «Вавилон»

Каждый из местных жителей, которому вы зададите вопрос «Что посмотреть в Кандалакше?», непременно укажет вам на тропу, ведущую к главной здешней достопримечательности – каменному лабиринту. Пройдя несколько километров на восток от устья реки Нивы, вы наткнетесь на интересный памятник древности, датируемый вторым тысячелетием до нашей эры. Там, на берегу Кандалакшского залива, некрупными камнями действительно выложено некое подобие спиралеобразного лабиринта. Поморы называли его «Вавилоном», что, по-видимому, является производным от кельтского слова «abal», означающего «яблоко».

Не исключено, что лабиринт предназначался для душ умерших, чтобы те плутали по спирали и не тревожили живых, или использовался для каких-то ритуальных танцев и прочих обрядов. Версий множество, и вполне прозаичных, и весьма фантастических, но ни одна из них до сих пор не получила неоспоримого подтверждения. Но это и хорошо, ведь загадка всегда притягательна, не правда ли?

Туристская тропа «Кандалакшский берег»

Туристическая тропа «Кандалакшский берег», начинающаяся в районе Монастырского мыса, в конце улицы Заречной, интересна не только тем, что приведет вас к лабиринту «Вавилон», но и сама по себе, ведь она бежит по живописному лесу, покрывающему вершину скального массива. Есть и альтернатива – двигаться по самому берегу, т.е. по литорали.

Одним словом, путь хоть и недалекий, всего-то 3 километра, но идти вы будете долго. Только помните, что если вы сильно задержитесь и упустите момент, когда вода начнет прибывать, придется карабкаться наверх, на тропу.

GPS координаты: 67.13007135117893, 32.426061907188426.

Лечебные грязи Палкиной губы

В двадцати минутах езды от Кандалакши, рядом с морским портом Витино, есть место, которое в свое время было известно на весь Русский Север, но сейчас оказалось незаслуженно забытым. Речь идет о Палкиной губе – мелководном заливе с внушительных размеров литоралью. Во время отлива вода отступает на сотни метров, обнажая дно – толстый слой грязи, источающей несильный запах сероводорода.

Местные грязи, представляющие собой смесь гниющих водорослей, живых микроорганизмов и соленой морской воды, обладают целебными свойствами, о чем монахам Соловецкого монастыря было известно еще несколько столетий назад. В годы Великой Отечественной грязи с Палкиной губы поставляли в госпиталь, располагавшийся недалеко от Кандалакши, в послевоенное время их стали использовать во многих медицинских учреждениях города.

Одного сеанса грязелечения будет, конечно, недостаточно, но почему бы ни обмазать себя целительной субстанцией, особенно если у вас имеются для этого медицинские показания.

Кандалакша – одно из немногих мест в мире, где встречаются так называемые звенящие камни. При ударе по такому камню молотком вы услышите не характерный глухой звук, а ярко выраженный звон. Создается впечатление, что камни эти металлические и при этом полые, словно колокола. Ученые полагают, что причиной столь необычного эффекта являются микротрещины, которыми испещрен камень – трещины вызывают резонанс колебаний и, как следствие, гудение всего монолита.

Народы, населявшие Кольский полуостров сотни лет тому назад, верили, что звенящие камни наделены магическими свойствами, поскольку в них живут духи. Разумеется, подобные камни становились объектами поклонения. Именно поэтому их можно найти в большом количестве на древнесаамском капище, расположенном на горе Волосяной.

У саамов, некогда населявших территорию Кольского полуострова, существовал культ священных камней. Сейды, с их точки зрения, – это не просто крупные валуны, водруженные на несколько более мелких камней, а пристанища почитаемых духов. Считалось, что шаманы, не умирали, а, когда приходил их срок, уходили в тундру и превращались там в камни, сохраняя при этом свои колдовские чары.

Неудивительно, что отношение к сейдам всегда было особое. Каждый сейд имел свою легенду и ассоциировался с конкретным шаманом. Если относиться к сейду с должным вниманием и уважением, своевременно приносить ему подношения, он может исцелить от болезни, принести удачу или наградить богатой добычей на охоте.

В Кандалакшском районе сейды не редкость. Самое большое их скопление находится на сопке Волосяная: здешнее древнее капище насчитывает более 200 сейдов, расположенных в строгой последовательности, поясами на высоте 360 и 380 метров.

Никольская церковь в селе Ковда

Село Ковда Кандалакшского района расположено в 80 километрах от районного центра, но если вы неравнодушны к этому северному краю и его истории, вы с готовностью отправитесь в путь, ведь Ковда – одно из старейших поселений Кандалакшской губы: уже в XV веке она была отмечена на картах и хорошо известна купцам.

Сегодня Ковда славится сохранившейся там деревянной церковью XVII века постройки, считающейся единственным в своем роде памятником не только Мурманской области, но и всего Карельского Поморья.

Рядом с Никольской церковью стоит шатровая колокольня. Звонница немного моложе храма – возведена она была в 1705 года, но и это для деревянного строения, согласитесь, солидный возраст.

В 30 км к востоку от Кандалакши находится село Колвица, расположенное в устье одноименной реки. Это даже не река, а 10-километровый пролив между Колвицкой губой Кандалакшского залива и Колвицким же озером. На всем своем пути река буквально «усеяна» порогами, но самый большой из них встретится вам уже через несколько минут пути из села вверх по течению.

Этот водопад, предсказуемо, тоже именуется Колвицким, но чаще, видимо, за буйный нрав, его называют Черным падуном. Перепад высоты в этом месте сравнительно небольшой – около 5-6 метров, но, несмотря на это, порог впечатляет своей мощью и красотой. На водопаде, кстати, красота не заканчивается, и чтобы убедиться в этом, стоит прогуляться выше по течению – хоть до самого озера: Колвица заслуживает того, чтобы ею любовались и восторгались, чтобы ей посвящали свое время.

Поклонный крест на горе Крестовой

В XVI веке на вершине горы, расположенной вблизи Кандалакши, был воздвигнут крест. Установили его на территории древнего капища, служившего местом поклонения саамов своим языческим богам, – таким образом крест стал символом победы христианства над язычеством.

Безымянную до того гору стали называть Крестовой. Во времена советской власти памятник этот, как ни странно, не уничтожили, но, будучи преданным забвению, он постепенно разрушился сам. Лишь в сентябре 2006 года на Крестовой горе был установлен новый 5-метровый Поклонный крест. Вы обязательно увидите его, когда будите идти по тропе, ведущей от Монастырского мыса к лабиринту «Вавилон».

Достопримечательности Кандалакши на карте

Недорогое и уютное жилье с гарантией заселения

Кольский полуостров, Белое море, Терский берег: для многих Кандалакша стала символом, центром и первого, и второго, и третьего.

Можно возразить, что на Кольском полуострове немало городов покрупнее и поважнее, чем Кандалакша – но Кандалакша на юге, вокруг заповедник и старые поморские деревни, и природа более привычна, и многие туристы не едут дальше этой самой северной беломорской губы.

Хотя Кандалакша – далеко не самый загруженный порт Беломорского бассейна, это один из немногочисленных городов, расположенных непосредственно на берегу Белого моря. И как расположенный – в крайнем северо-западном углу.

Терский берег – самый русский край Мурманской области, самая старая обжитая часть региона, где поморы появились чуть ли не XII веке.

Кандалакша не центр этого района, центр – посёлок Умба в сотне километров восточнее; но Кандалакша – транспортный узел, “аванстанция” Терского берега, через который идёт связь этого изолированного места с Большой Землёй.

В 2004 году, когда я впервые попал в Заполярье, Кандалакша стала для меня самым крайним севером – и вокзальный туалет, вплоть до 2016 года бывший самым северным местом на земле, где я был, в первой половине 2000-х годов вполне оправдывал это почётное звание.

А в 2016 году Кандалакша, наоборот, после Мурманска, Териберки и Кировска, стала для меня настоящим югом – с полноразмерными соснами, привычными запахами и тёплым морем.

Причём море было тёплое не “по северным меркам”, а по-настоящему – градусов 20 минимум: хотя к моему приезду аномальная 25-градусная жара, стоявшая две недели, уже закончилась, Белое море ещё даже не собиралось остывать.

Погода была пасмурная, но тёплая – что тоже очень редкое явление в таких высоких широтах.

Кандалакша – тоже заполярный город, но кого этим удивишь в Мурманской области; наверное, это самое ламповое Заполярье, которое только может быть: полярный день есть, полярной ночи нет.

Кандалакша даже более стара (начало XVI века), чем Кола – хотя это не вызывает особенного удивления, учитывая, что кандалакшский климат не так уж сильно отличается от более привычного нам климата Средней Полосы, а в Коле если не Арктика, то Субарктика уж точно.

В те далёкие времена вовсе не Мурманская железная дорога и тем более не федеральная трасса “Кола” были основными средствами связи с Кольским полуостровом – тогда, конечно, все плыли по морю, а потом по рекам. И Кандалакша была не ближайшим к Терскому берегу “островом цивилизации”, а, наоборот, окраиной этой самой северной новгородской волости.

Конечно, транспортное значение у этого места было и тогда: по реке Ниве и через озеро Имандра проходит кратчайший водный путь из Белого моря к Коле и на Мурманский берег Баренцева моря.

И в устье реки Нивы появилась сначала деревня, потом церковь (основана тем самым Феодоритом Кольским, который положил начало Коле и вообще освоению окрестностей Кольского залива), потом монастырь.

Дальнейшая история Кандалакши была не то чтобы очень необычна для самого западного терского села: его разоряли то отечественные сборщики налогов, то соседи-шведы, то англичане.

В более спокойные времена поморская жизнь текла здесь спокойно и практически неизменно.

Вплоть до 1910-х годов, когда строительство порта Романов-на-Мурмане и железной дороги к нему преобразило весь Кольский полуостров. Кандалакша неожиданно оказалась в очень выгодном экономико-географическом положении – там, где пересекаются море, железная дорога и вдобавок река со значительным гидроэнергетическим потенциалом.

Уже в 1915 году, за год до открытия движения по железнодорожной магистрали, началось строительство пристани; село стало быстро расти, превратилось в посёлок, а в 1938 году, на первой волне советской индустриализации – в город. Тут появилась первая в Мурманской области гидроэлектростанция, а в 1951 году железнодорожно-портовый профиль города был разбавлен (или дополнен) алюминиевым производством.

В Кандалакше нет ни военно-морских баз, ни горнообогатительных комбинатов, ни тундры, ни лесотундры.

Как и Терский берег в целом, город имеет очень “немурманский” вид, и больше похож на обычный райцентр Поморья – железная дорога, немного морского порта, немного рыбы.

Недаром Кандалакша до конца 1930-х годов входила в состав Карелии.

Но, впрочем, Кандалакша выглядит лучше поморских городов где-нибудь в Карелии или Архангельской области: меньше бедности и разрухи, больше какой-то обустроенности и вообще жизни в её современном понимании.

Важная внешняя особенность: в отличие от той же Карелии, Мурманской области и вообще Севера в целом, в Кандалакше практически нет бараков.

Зато есть обычный для Карельской республики “приём ягод”:

Кажется, город больше пострадал в постсоветское время, чем Мурманщина в целом: отсутствие градообразующих предприятий масштаба “Апатита” или “Североникеля”, упадок судоходства и рыбной ловли.

Как результат, Кандалакша потеряла с начала 1990-х годов почти 40% населения – что много даже для российского Севера – и Русского, и мурманского.

Впрочем, Кандалакша с её более чем 30 тысячами человек остаётся пятым городом региона – после центрального Мурманска, военно-морского Североморска, индустриальных Апатит и Мончегорска.

Кандалакша необычна и своей пространственной структурой: три её основных района раскинулись по беломорскому берегу и долине реки Нивы на десятки квадратных километров, образуя практически равносторонний треугольник (примерно 8 на 8 на 8 км).

На контрасте с компактными жилыми районами практически всех городов Мурманской области (кроме Мурманска, пожалуй), жилая застройка Кандалакши состоит из четырёх обособленных друг от друга частей, три из которых основные (слившиеся исторический центр на юге и современный центр на востоке и в центре, и район алюминиевого завода, он же микрорайон Нива-3 на севере) и одна неосновная (посёлок лесозавода №6).

По Кандалакше сразу видно, что это крайний юг по-мурмански: здесь много частного сектора – в основном это старые кварталы, но есть и новая малоэтажная застройка.

Кандалакшский старый город находится на южном краю города в его современных границах – на стрелке у устья Нивы.

Старая Кандалакша была селом, а в наших условиях от старых сёл мало что остаётся.

Вот и здесь: Иоанно-Предтеченская церковь (изначально это была та самая церковь XVI века, но современное здание лишь немногим старше 10 лет), несколько старых изб.

И только истинно беломорская атмосфера – довольно крутой обжитой холм, с которого видна и порожистая мелкая речка, и сопки за ней, и портовые краны с другой стороны – позволяет почувствовать где ты находишься.

Прямо в городе, у реки, можно поставить палатку:

Лодки, какие-то лодочные сараи, коптильни – вся эта речная жизнь, давно закончившаяся в Средней Полосе, ещё продолжается на Севере:

А на самой оконечности полуострова старого города, на мысу – неожиданно, яхт-клуб:

Конечно, не Лазурный Берег и даже не Клязьминское водохранилище, но тем не менее.

За рекой Нивой, у подножия хребта Кандалакшских тундр тоже есть немного города.

Этот райончик называется “Японией”

На сельских улицах совершенно русского вида – только дома стоят чуть потеснее – ничего, кажется, не напоминает о далёкой восточной стране.

Это тоже часть старой Кандалакши, на самом деле; говорят, что такое название этому месту дали местные солдаты, вернувшиеся с Русско-Японской войны.

Всё больше внимания к деталям я замечаю в русской провинции:

Хотя ядро старого города рядом, через неширокую реку Ниву, на левобережье ведёт лишь один мост в паре километров от устья, и обходить неблизко.

Именно здесь, в теперешней Японии, в конце единственной местной Заречной улицы, рядом с устьем Нивы, стоял Кандалакшский мужской монастырь, основанный в XVI веке, разорённый в XVI и XVII и окончательно закрытый при просвещённой императрице Екатерине II.

Этот мыс у слияния реки с морем и сейчас называется Монастырский Наволок.

Вроде как здесь можно обнаружить следы старинного поморского кладбища; но сейчас главный объект на мысу – это мемориал жертвам интервенции 1918-1920-х годов (жертвам со стороны красных, конечно).

Сооружённый в 1930-е годы, памятник имеет почти дореволюционный вид.

Если не обращать внимания на красную звезду, конечно.

Гражданская война на севере Европейской России имеет пусть и не такое большое значение, как на других окраинах – на Юге и на Дальнем Востоке – но её следы тут заметны гораздо больше, чем в центральной части нашей страны.

В Кандалакше события той поры были далеко не так значительны и не так остры, как в Мурманске или в Архангельске, но и белые здесь были, и интервенты были.

В 1918-1919 годах железная дорога от Мурманска до Кеми и почти до Петрозаводска контролировалась антибольшевистскими силами – белыми при поддержке войск Антанты.

На том самом старинном кандалакшском поморском кладбище есть могила серба Гойко Томича, сражавшегося с красными на стороне белых и помогавших им интервентов – подробно эта история рассказана здесь.

Берег Монастырского Наволока – кажется, единственное место в городе, где море не заслонено портом, промзоной и железной дорогой.

Настоящий беломорский берег.

Не карельский берег, но и не баренцевский.

За заречной частью города, за Японией вскоре начинается довольно крутой подъём вверх – это выходят к городу и заливу сопки хребта Кандалакшских тундр, далеко не самого выдающегося и высокого, но от этого не менее фотогеничного малого горного массива Мурманской области. Напомню, что “тундра” в этих местах – традиционно это безлесная вершина горы; по высоко расположенным шапкам высотной поясности над Кандалакшей видно, насколько тут мягче климат, чем в том же Кировске: на беломорском побережье к 500-метровой высоте лес только еле-еле отступает.

Около города – вершины до 300 метров высотой, подальше на север и на восток кое-где они достигают и 500 метров, но виды с них почти одинаково потрясающи.

Соблазнившись такой перспективой, на одну из сопок я и полез – прямо от памятника жертвам интервенции.

Это Крестовая гора, ближайшая к городу – 300 метров над заливом.

Панорама прекрасна и показательна: на западе вся городская долина как на ладони.

Хорошо видна городская мазутная котельная недалеко от вокзала:

На юге – живописный Кандалакшский залив со своими бесчисленными заповедными и открытыми островами.

Самый красивый залив в Европейской России, я считаю.

Тут гораздо меньше скал, чем в Мурманске, но зато есть десятки островов, и невысокие лесистые горы.

А от моста через Ниву, и через перевал на Кандалакшских тундрах уходит дорога на Умбу, и на настоящий Терский берег за ней.

Дороги в Кандалакше, кстати, хорошие вполне по-мурмански:

На настоящем Терском береге я был, но в далёком 2004 году, в составе школьной научно-исследовательской экспедиции. Мы собирали аметисты на мысе Корабль, помогали реставрировать церковь в Кашкаранцах, изучали старые деревни и природу южного побережья Кольского полуострова; постараюсь рассказать об этом в следующем посте.

Я собирался поехать на Терский берег и в моё последнее пребывание в Заполярье – тогда бы мои впечатления об этом воистину заповедном месте были бы посвежее, но время поджимало, погода стремительно портилась – и в дополнение к упущенным мной Ловозеру и Ревде добавилась Варзуга. Поэтому за более-менее современным Терским берегом могу только отосласть к этому посту 2011 года.

К кандалакшскому историческому центру, который, подобно сибирским аналогам оказался на периферии города, примыкает порт.

Он невелик – через него проходит до 2 млн. тонн грузов в год – но выделяется своей динамикой даже на фоне других русских портов Арктического бассейна, наращивающих объёмы своей работы опережающими темпами.

Впрочем, эту динамику нельзя назвать стабильной: если в 2017 году отмечался устойчивый рост грузооборота порта, то в 2016 году, наоборот, отмечалось падение его загрузки.

Портовый комплекс вытянулся вдоль старого города Кандалакши и Беломорской улицы, внося своими кранами дополнительное разнообразие в и без того живописный кандалакшский пейзаж.

Почти вся Кандалакша отрезана от моря портовой железнодорожной веткой – в лучших традициях портовых городов.

Кандалакшская белая ночь образца 29 июля – это больше похоже на Питер, чем на настоящее Заполярье:

Вдоль порта между морем и рекой Нивой продолжается на север старый частный сектор, потом довольно резко переходящий в современный городской центр.

Общественно-деловой центр, так сказать.

Центральная площадь с как бы взлетающим танком:

“1941-1944” на постаменте боевой машины – не опечатка, а десйствительные годы присутствия немецких войск в этих места; впрочем, взять Кандалакшу и перерезать соверешнно незаменимую железную дорогу враг тогда так и не смог.

Самое (и единственное) красивое здание на ней – кинотеатр “Нива” конца 1950-х годов постройки:

Несколько кварталов позднесоветских пятиэтажек.

Заросший сквер с Ленином – немного в стороне, что правильно, как мне кажется.

На главной Первомайской улице, впрочем, есть и парочка послевоенных зданий – впрочем, не самых выразительных:

Есть и парочка бараков – но это не Архангельск, конечно.

Пешеходная инфраструктура – выглядит сурово, но не так уж безнадёжно:

Первомайская улица выходит прямо на Центральную площадь.

Видно, что центральные кварталы Кандалакши получили свой нынешний облик сравнительно недавно.

Атмосфера и оживление на центральных улицах напоминают скорее 50-тысячный город, чем 30-тысячный – сказывается положение Кандалакши как центра юга Мурманской области.

Кроме того, к городу явно тяготеет Лоухский район Карелии.

Центральная Кандалакша примыкает к железнодорожному вокзалу – при этом основной выход с вокзала расположен на противоположной от центра стороне.

По ощущению и – особенно – по количеству вагонов, станция кажется крупнейшей во всей Мурманской области. Не считая только самого Мурманска, пожалуй.

Хотя на станции Кандалакша непосредственно к магистральной железной дороге на Мурманск не примыкает никаких других линий, но в радиусе нескольких десятков километров такие примыкания есть.

Малодеятельная сейчас линия на Алакуртти подходит к железнодорожной магистрали на Мурманск южнее, у станции Ручьи-Карельские, а загруженная составами с рудой ветка на Ковдор соединяетя с основной железной дорогой севернее, около Полярных Зорь.

И обслуживание обеих этих линий, в принципе, производится через станцию Кандалакша, и её можно считать полноценным железнодорожным узлом.

С юго-запада от станции отходит целый куст промышленных подъездных путей – это и уже показанная выше в ветка в порт, и пути к локомотивному депо и алюминиевому заводу.

Зато на станции находится самое большое за Полярным кругом локомотивное депо, обслуживающее всю Мурманскую область и Северную Карелию – пожалуй, веская причина считать станцию Кандалакша вполне себе узловой.

Главная достопримечательность станции Кандалакша и вообще, на мой вкус, самое красивое здание в городе – это деревянный вокзал времён строительства линии, в стиле модерн.

Ещё одна типичная черта Мурманской области в не самом мурманской Кандалакше – обилие бездомных собак рядом с вокзалом; они были не агрессивны, но порой начинали проявлять повышенное внимание к прохожим.

И не только рядом с вокзалом, впрочем:

На вокзале виден размах российского внутреннего туризма.

Завокзальный (или привокзальный) район основной части города невелик, но в меру разнообразен.

В Кандалакше нет полноценного главного парка, зато много в меру цивильных лесопарковых зон; немало и скверов:

При такой растянутости городских жилх кварталов и микрорайонов неудивительно, что в Кандалакше есть внутренний автобусный транспорт: тут 3 маршрута, не считая ещё 6 пригородных.

Движение не то чтобы очень интенсивное, но жить можно:

Ну и вообще, наличие расписаний на остановках – огромный плюс; такоего не найдёшь не то что во многих районных, в некоторых региональных центрах России.

Вот южная конечная автобусной сети в старом городе, на безымянной площади у Предтеченской церкви:

Но все 3 основных автобусных маршрута так или иначе связывают центр города и самую удалённую часть Кандалакши, микрорайон Нива-3.

Этот микрорайон расположен в паре километров к северу, рядом с Кандалакшским алюминиевым заводом.

Пожалуй, это самая мурманская часть города. На горе, с красивыми видами, с ДК с колоннами и кварталами послевоенных двухэтажек.

Город в городе – тут даже есть своя главная площадь с тем самым ДК (“Металлург”):

И Ленин тут тоже свой – и более представительный, чем на Центральной площади:

Всё в неплохом виде – хотя дела у предприятия идут неважно.

Кианитовые месторождения центральной части Кольского полуострова, в том числе и под разработку которых (алюминиевая руда) в начале 1950-х годов строилась Кольская железная дорога, по причине остановки строительства этой самой железной дороги так никогда и не были освоены.

И Кандалакшский алюминиевый завод всю жизнь обречён работать на сильно привозном сырье – сначала из Пикалёва под Петербургом, а в последнее время всё большую часть составляет импортная алюминиевая руда (Испания). Понятно, что такая неудачная для КАЗа конфигурация месторождений отнюдь не снижает себестоимость его продукции.

Но пока единственный в своём роде заполярный алюминиевый завод вроде живёт: в 2014 году тут прошла модернизация, в 2017 году ещё одна.

Конечно, в заводском районе есть некоторый налёт откровенной нищеты и безнадёжности, как во многих русских городах и при более успешных предприятиях.

Но всё равно всё выглядит лучше среднего карельского или архангельского города.

А в третью часть города – посёлок лесозавода №6 западнее – я не попал, направившись из Нивы-3 пешком прямо на трассу “Кола”.

Как и везде на Севере, дальнемагистральные асфальтированные автодороги появились в Мурманской области поздно, я бы сказал, особенно поздно. Только в 1960-е годы началось сооружение автодороги поперёк Кольского полуострова, от Мурманска до Кандалакши; в лучших традицихя эпохи Застоя этот участок будущей магистрали был открыт для постоянной эксплуатации только во второй половине 1970-х годов. А в начале 1980-х годов наконец доделали круглогодично проезжую дорогу через Карелию, соединив наконец для автотранспорта Мурманск с Питером, а заодно и с остальной частью страны.

Зато сейчас федеральная трасса “Кола” – одна из лучших в стране, и дело не только в превосходном в последние несколько лет дорожном покрытии.

Проложенная поздно, когда даже в Союзе автомобилизация превысила некоторые ничтожные показатели и уже было представление об автодорожной инфраструктуре, “Кола” обходит крупные (и некрупные) города стороной, имеет правильный радиус поворотов, оптимальный угол подъёмов и спусков.

А на съезде в Кандалакшу есть даже двухуровневая транспортная развязка; от неё я и продолжил свой путь на юг, и совсем скоро оказался в Глубокой Карелии.

Но сначала – в следующей серии – мы отправимся на настоящий Терский берег, 13-летней давности.